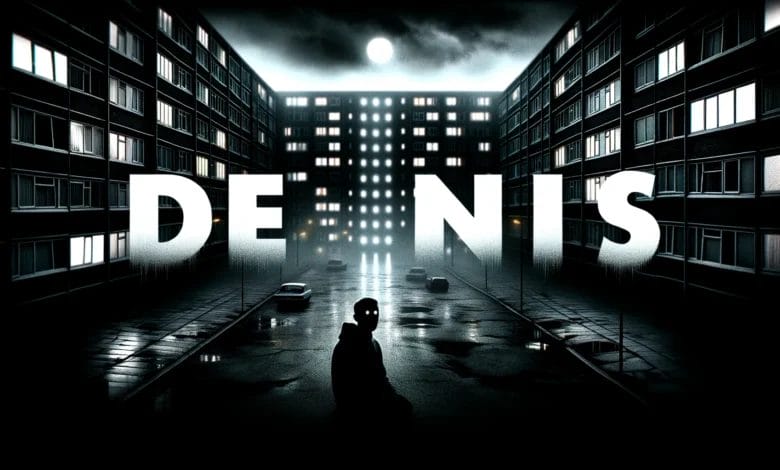

Dennis

ACHTUNG: VERSTÖRENDER INHALT

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem folgenden Text um eine Creepypasta handelt, die verstörende Themen beinhalten kann, wie zum Beispiel Gewalt, Sexualisierung, Drogenkonsum, etc. Creepypastas sind fiktive Geschichten, die oft dazu gedacht sind, Angst oder Unbehagen zu erzeugen. Wir empfehlen Ihnen, diesen Text nicht zu lesen, wenn Sie sich davon traumatisiert oder belästigt fühlen könnten.

Ich wollte nie in einem dieser großen, grauen Wohnblöcke leben, die in jeder größeren Stadt wie eine Stadtmauer die Randgebiete bilden.

Seit ich ein Kind war kamen mir diese Gebäude immer unnatürlich und irgendwie falsch vor. In einem Dorf wie dem, aus dem ich kam, hatte jede Familie und jeder Haushalt ein eigenes Haus mit einem Grundstück und einem Zaun drumherum, ein eigenes Revier und jeder im Umkreis von 100 Metern war einem mindestens vom Namen her bekannt.

Doch in diesen Blöcken in der Stadt war das anders. Hier lebten Dutzende völlig Fremder Tür an Tür im selben Gebäude, jeder in seiner eigenen kleinen Zelle, alle teilten sich den Gang, den Keller und die Haustür, und statt eines Hofes schloss sich nahtlos die Straße oder ein weiteres dieser monströsen Bauwerke an.

In meinen Augen war es das menschliche Äquivalent zur Massentierhaltung.

Und doch entschied ich mich mit 19 Jahren, ein paar Monate vor dem Beginn meines ersten Studiums, eine kleine Wohnung in einem dieser furchtbaren Klötze zu beziehen.

Ich wollte ungern in ein Studentenwohnheim ziehen und mir womöglich mein Zimmer mit irgendeinem unangenehmen Mitbewohner teilen. Doch meine finanziellen Möglichkeiten bei der Wohnungssuche waren begrenzt, trotz der Studienförderung, die mir bewilligt worden war.

Eine Wohnung im Stadtinneren wäre zwar möglich gewesen, allerdings hätte die Miete den Großteil meines monatlichen Geldes gefressen, sodass nur wenig für die nötigen Einkäufe und schon gar nichts für gelegentlichen Luxus wie Kinobesuche oder ein paar neue Klamotten übrig geblieben wäre.

Die Wohnung lag zwar etwas außerhalb, doch die Straßenbahn hielt quasi vor der Haustür, sodass ich in einer knappen halben Stunde sowohl meine Uni als auch die Innenstadt erreichen konnte.

Auch platzmäßig reichte mir die Wohnung mit dem einem Zimmer, das es neben Bad und Flur gab, vollkommen aus und spätestens als sie mit Möbeln, Bildern und ein paar Topfpflanzen fertig eingerichtet war, gefiel sie mir sogar richtig gut, auch wenn ich sie noch immer nicht als „mein neues Zuhause“ betrachtete.

Das Haus und die Gegend, in der es lag, gefielen mir jedoch weniger. Bis auf ein paar schmale, bräunliche Grasflächen gab es nichts als Beton und Asphalt. Kot (bei dem ich hoffte, dass er von Tieren stammte), Müll und Plastiktüten lagen überall auf den Straßen. Hier und da standen kaputte Fernseher, Couchen und andere Möbel am Straßenrand.

Die Bewohner waren zum Großteil das, was ich in einem solchen Stadtteil erwartet hatte: Ungepflegt aussehende Männer in Jogginghosen, halbstarke Möchtegern-Rapper, die Ghettoblaster auf ihren Schultern herumtrugen, rauchende, gestresste Mütter, die ihre drei Kinder alle drei Meter anschrien, damit sie nicht zurückblieben. Ich hatte die Darstellungen in gewissen Nachmittags-Fernsehsendungen immer für übertrieben gehalten, doch tatsächlich blieben sie teilweise noch weit hinter der Realität zurück.

Zwei Dinge überraschten mich jedoch an dem örtlichen Klientel.

Das erste war der hohe Anteil an alten Menschen, der in den Blöcken lebte. In meinem Kopf verband ich Rentner immer mit kleinen, alten Häuschen voll alter Schränke, selbstgehäkelter Decken und Kissenbezüge und einem Garten, dessen Pflege sie sich den halben Tag lang widmeten.

Hier jedoch lebte der andere Teil des Alters, der nicht meiner romantisierten Vorstellung entsprachen: die Verarmten, die Vereinsamten, die Vergessenen. Natürlich hatte ich den Begriff „Altersarmut“ schon öfters gehört, aber hier lebte ich mit ihm Tür an Tür, sah ihn sich über die Straße schleppen oder mich aus müden Augen vom Balkon beobachten.

Die zweite Überraschung, die ich erlebte, war Dennis.

——————————————————————————————————-

Bevor ich von meiner ersten Begegnung mit Dennis berichte, muss ich zuerst die Umstände meines Einzugs erklären.

Obwohl die Wohnung bereits fertig eingerichtet war, wollte ich den Sommer noch im Haus meiner Eltern verbringen und nicht eher als nötig in den Block ziehen. Doch dann kam der Streit.

Es würde zu weit führen, genau zu erklären, was dazu führte. Es war eine Vielzahl kleiner Spannungen, die sich über Monate, zum Teil über Jahre aufgebaut hatten und sich nun auf einen Schlag entluden. Es begann mit Kleinigkeiten und endete mit Fragen, wie der, warum ich noch immer keine Freundin gehabt hatte und Kritik an unseren gegenseitigen Weltanschauungen und Lebensstilen.

Es war die Art von Streit, in der man viele Dinge sagt, die man hinterher nicht so meinte und noch mehr, von denen beide Seiten wissen, dass sie genau so gemeint waren.

Die Art von Streit, nach dem die Beteiligten mitunter jahrelang nicht mehr miteinander zu reden. Die Art von Streit, an dessen Ende einer der Beteiligten hastig einen Koffer mit den wichtigsten Sachen packt, in sein Auto steigt und davonfährt, ohne zu wissen, ob er jemals wiederkommt.

Als ich die Wohnung erreicht hatte, schmiss ich den Koffer in eine Ecke, warf mich auf die Couch und begann zu weinen. Zwischendurch stieß ich wütende Schreie aus. Irgendwann hörte ich auf, legte mich hin und versuchte zu schlafen.

In diesem Moment drang Akkordeon-Musik durch die Wand hinter mir. Ich kannte erkannte die Melodie nicht, einerseits, da es wahrscheinlich ein alter Shanty war und zum anderen, weil der, der sie produzierte (vermutlich ein alter Mann, denn ich hatte nie jemanden unter 50 ein solches Instrument spielen sehen) nicht besonders gut war. Ich drückte mir ein Kissen auf die Ohren, doch das dämpfte die schiefe Melodie kaum. Ich war zu müde für noch einen Streit also blieb ich liegen und wartete ab, starrte auf die Wand, bis die Musik endlich verstummte.

In den nächsten beiden Tagen ging ich kaum vor die Tür, abgesehen von ein paar nötigen Einkäufen. Ich saß herum, schaute Serien oder beobachtete die Straße vor dem Haus.

Schon dabei war mir der Mann mit den bunten Hemden aufgefallen. Sie waren alle verschieden, manche einfarbig, manche gemustert, aber jedes auf seine Weise ungewöhnlich. Ebenfalls ungewöhnlich war, wie häufig ich den Mann sah. Von all meinen Nachbarn war er mit Abstand derjenige, der am häufigsten auf der Straße zu sehen war, auch wenn er selten besonders weit ging. Die meiste Zeit sah ich ihn nur einen der Blöcke verlassen, bloß um kurz darauf einen anderen zu betreten. Insgesamt zählte ich fünf, in die ich ihn aus- und eingehen sah. Ich vermutete, dass er wahrscheinlich Krankenpfleger oder etwas in der Art war und die alten Leute vielleicht mit nötigen Spritzen und Behandlungen versorgte. Vielleicht gehörte er auch zu einem Lieferdienst, da er häufig Kartons, Taschen oder Tüten mit sich herumtrug.

Ich hatte deshalb nicht erwartet, am dritten Tag nach meinem Einzug ein Klopfen an meiner Tür zu hören und den Mann mit den bunten Hemden durch den Türspion zu erblicken.

Das erste, das ich wahrnahm als ich die Wohnungstür öffnete, war der Duft von frischem Napfkuchen.

Der Kuchen, sowie eine altmodische Teekanne und etwas Geschirr standen auf einem Tablett, das der Mann vor seinem fliederfarbenen Hemd hielt.

Es war das erste Mal, dass ich ihn aus der Nähe sah. Er war ein paar Jahre älter als ich, vielleicht Mitte oder Ende zwanzig, und hatte glattes, dunkelblondes Haar. Seine wachen Augen blickten durch eine runde Brille, die auf seinem ebenso runden Gesicht saß.

„Dennis, dritter Stock, zweite Wohnung von links. Ich wollte mich vorstellen, da wir ja jetzt Nachbarn sind.“ Ich sagte nichts. „Darf ich hereinkommen? Ich habe Kuchen und Tee. Mögen Sie Kamille?“

Ich war zu überrascht, um ihm zu antworten und zu höflich, um ihn wegzuschicken, also machte ich einfach einen ungeschickten Schritt zur Seite und ließ ihn eintreten.

Nachdem er das Tablett auf den Couchtisch gestellt und uns Tee eingeschenkt hatte, wartete er geduldig, bis ich mich gesetzt hatte, erst dann nahm er am anderen Ende der Couch Platz.

Wir begannen eine Unterhaltung die schnell zu einer Fragestunde wurde. Dennis wollte viele Dinge über mich wissen; wo ich vorher gewohnt hatte, warum ich hierhergezogen war, was ich beruflich machte. Obwohl das Gespräch so einseitig war, war es mir nicht unangenehm, auf seine Fragen zu antworten, auch weil er durchgängig freundlich und höflich blieb und ehrliches Interesse an dem was ich sagte zeigte, selbst als ich von Dingen wie dem Einschreiben in meine Uni-Kurse oder dem Beantragen meiner Studienförderung erzählte. Ich genoss die Aufmerksamkeit und fühlte mich irgendwie sogar geschmeichelt davon. Nur den Streit mit meinen Eltern verschwieg ich vorerst.

Nach zwei Stunden, die mir wie eine halbe vorgekommen waren, verabschiedete sich Dennis mit der Entschuldigung, er habe noch zu arbeiten, schlug aber vor, dass wir uns demnächst noch einmal in seiner Wohnung treffen könnten.

Wir verabredeten uns für in einer Woche, da er in den kommenden Tagen, wie er sagte, noch einige Termine hätte.

Es mochte an meinem emotionalen Zustand, meiner Einsamkeit in der neuen Stadt oder einfach an seinem freundlichen Wesen liegen, doch schon nach unserem ersten Treffen begann ich von Dennis als Freund zu denken.

Und das, obwohl im Grunde nichts über ihn wusste. Ich wusste nicht, als was und ob er überhaupt arbeitete oder vielleicht studierte, ich wusste nicht ob er Familie oder Freunde hatte oder wie ich allein lebte und ich wusste nicht, warum er von Haus zu Haus zog wie ein Kind an Halloween.

In den nächsten Tagen fiel mir mehr und mehr auf, wie hellhörig die Wände zwischen den Wohnungen waren.

Fast jedes lautere Geräusch, ob Haushaltsgeräte, Musik oder Streitigkeiten, war teils gedämpft, teils erschreckend deutlich zu vernehmen.

Am Anfang war ich noch genervt, doch nach ein paar Tagen faszinierte es mich eher, wieviel man so über die Nachbarn und ihre Routinen herausfand.

Es war, als würde man neben einer Turmuhr leben. Pünktlich um sieben Uhr klingelte rechts neben mir ein Digital-Wecker, kurz darauf gefolgt vom Pfeifen eines alten Wasserkochers. Gegen zehn begann mein Nachbar auf der anderen Seite – laut Klingelschild ein Mann namens Voigt – etwa eine Stunde lang Akkordeon zu spielen (sein Spiel hatte sich seit dem ersten Mal überraschend verbessert). Danach war häufig das Geräusch von Bohrern oder Sägen zu hören; offenbar war mein musikalischer Nachbar nebenbei auch noch Heimwerker. Aus der Wohnung über mir hörte ich pünktlich um zwölf eine Frau ein herbes „Mittag!“ rufen, manchmal nach einigen Minuten gefolgt von verschiedenen Namen. Um drei hörte ich aus der selben Wohnung die Intro-Musik irgendeiner Seifenoper. Um kurz nach fünf pfiff von rechts wieder der Wasserkocher und um zwanzig Uhr hörte man den Jingle der Abendnachrichten. Indessen gingen Dennis‘ Wanderungen durch die Nachbarschaft weiter, schienen sich nun aber vermehrt auf das Haus zu beschränken, in dem er und ich lebten. Durch den Türspion sah ich, dass er meinen Nachbarn Herrn Voigt besonders häufig besuchte.

——————————————————————————————————-

Ich hatte geglaubt, ich hätte mit meiner Einrichtung das Beste aus meiner Wohnung herausgeholt, das Beste jedenfalls, das man aus einer Wohnung, die neben Bad und Flur nur ein Zimmer besitzt, das zugleich Küche, Wohn- und Schlafzimmer ist, eben herausholen kann.

Doch gegen Dennis‘ Wohnung wirkte meine wie ein schäbiges Loch. Mit dem weichen, roten Teppichboden, dem riesigen, stoffüberzogenen Sofa und den beinahe antik wirkenden Kommoden aus dunklem, lackiertem Holz hätte sich dieses Zimmer problemlos in einem Hotel wiederfinden können. Links und rechts vom Fenster, das halb mit transparenten Vorhängen verhangen war, standen Regale, von denen eins mit Büchern und das andere mit kleinen Figürchen gefüllt war. Selbst das unangenehme Weiß der Wände hatte er mit einem zarten Rosa überstrichen (ich kannte den Mietvertrag zu schlecht um zu wissen, ob das überhaupt erlaubt war).

Dennis ließ mich auf dem Sofa Platz nehmen und schenkte mir wieder Tee ein. Diesmal gab es statt Kuchen selbstgebackene Kekse. Sein Hemd war rot mit winzigen, gelben Blumen darauf.

So lange wie es mir nötig erschien, um nicht zu neugierig oder unhöflich zu wirken machte ich ein wenig Smalltalk; redete über das Wetter, lobte seine Wohnung, wofür er sich etwas verlegen bedankte; doch dann musste ich endlich wissen, was es mit seinen seltsamen Wanderungen durch die Nachbarschaft auf sich hatte.

Er wirkte nicht überrascht, es schien als hätte er die Frage erwartet. Sofort begann er mit einer Erklärung, die so ausführlich und ausformuliert wirkte, als hätte er sie vorher eingeübt.

„Ich lebe schon seit meiner Geburt in dieser Gegend“ begann er. „Meinen Vater kannte ich nicht und meine Mutter ist kurz nach meiner Geburt gestorben.“

„Das tut mir leid“, sagte ich. Er blickte mich irritiert an, dann fuhr er fort.

„So wuchs ich bei meiner Großmutter auf. Nach ihrem Tod habe ich die Wohnung von ihr übernommen, auch wenn die jetzige Einrichtung von mir stammt.“ Ein Anflug von Stolz flog bei der letzten Bemerkung über sein Gesicht, der sich aber schnell wieder verzog.

„Meine Großmutter war eine einsame, alte Frau. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet, nur um ihren Lebensabend bei einer winzigen Rente in einer kleinen, trostlosen Wohnung zu verbringen; ein Typ Mensch, den es hier häufiger gibt.“ Er sah mich an, als ob ich etwas darauf antworten sollte, da ich aber nicht wusste, was, fuhr er fort.

„Auch ich fühlte mich einsam, nachdem sie weg war, und so fasste ich einen Entschluss. Ich nahm ein Tablett, backte Kuchen und kochte Tee und fing an, an die vielen Türen meiner Nachbarschaft zu klopfen. Viele schickten mich weg, hielten mich wohl für einen Vertreter oder ein Sektenmitglied auf Anwerbungstour, doch andere freuten sich über den unerwarteten Besuch. Auf diese Weise habe ich mit der Zeit viele interessante Menschen kennengelernt. Ich habe von vielen faszinierenden Lebensgeschichten und tragischen Schicksalen gehört und auch einige Freundschaften in meinem Viertel geschlossen. Und wenn ich heute ein neues Gesicht in der Nachbarschaft sehe, dann klopfe ich eben an und stelle mich vor. Besonders bei so einem Gesicht“, fügte er mit einem Zwinkern hinzu.

Für einen Moment herrschte eine unangenehme Stille zwischen uns, einerseits wegen des unerwarteten Kompliments, andererseits, weil ich nun das Gefühl hatte, ihm gegenüber nun auch mehr Persönliches über mich preisgeben zu müssen und mich gleichzeitig nicht bereit dazu fühlte.

Schließlich unterbrach Dennis das Schweigen indem er anfing, einige Erlebnisse zu schildern, die er mit den verschiedenen Nachbarn gehabt hatte. Ich froh, dass er das Thema wechselte und hörte gebannt zu, während er sprach.

Von nun an fingen Dennis und ich an, uns häufiger zu sehen. Mindestens alle drei Tage kamen wir in seiner oder meiner Wohnung zusammen. Manchmal hatte er neue Geschichten von unseren Nachbarn im Gepäck, häufig sprachen wir aber auch über andere Dinge.

Dennis stellte sich als erstaunlich belesen und informiert heraus. Ich hatte in meinem Heimatdorf zwar auch einige Freunde gehabt, doch mit keinem von ihnen konnte ich so interessante und feinsinnige Gespräche führen wie mit ihm.

Obwohl er behauptete, nie studiert oder auch nur sein Abitur beendet zu haben, schien es kein Fachgebiet zu geben, in dem er sich nicht mindestens genauso gut auskannte wie ich und in den meisten war er mir um Längen voraus.

Man konnte mit ihm über philosophische Fragen reden und über die aktuelle Wirtschaft, über politische Systeme diskutieren oder über Bücher oder Filme, die wir beide kannten (obwohl er keinen Fernseher zu besitzen schien). Ich vertraute ihm, so sehr, dass wir nach kurzer Zeit sogar unsere Wohnungsschlüssel und einige Passwörter austauschten.

Nur zwei Dinge störten mich an Dennis.

Das erste – eher eine Merkwürdigkeit als ein wirkliches Problem – war seine fast schon übertriebene Positivität und Freundlichkeit. Dennis sagte nie ein böses Wort zu mir, selbst wenn wir diskutierten. Nie wirkte er müde, deprimiert oder wütend. Tatsächlich denke ich, dass ich ihn bis zu unserer letzten Begegnung niemals ohne ein Lächeln im Gesicht sah.

Die zweite, deutlich anstrengendere Sache war, dass Dennis sich vehement weigerte, seine Wohngegend auch nur für ein paar Stunden zu verlassen.

Mehrmals schlug ich Dennis vor, gemeinsam ins Kino zu gehen oder ins Theater, vielleicht auch nur einen kleinen Bummel durch die Innenstadt zu machen, Dinge, die man allein nunmal nicht machte, doch es schien unmöglich, ihn dazu zu überreden.

Er sagte zwar nie wirklich „Nein“, meistens jedenfalls; stattdessen erfand er Ausreden, wie, er müsste um diese Zeit arbeiten oder er hätte Frau XY versprochen, sie an diesem Tag zu besuchen. Manchmal lachte er auch nur, als wäre mein Vorschlag irgendein seltsamer Scherz gewesen und wechselte dann schnell das Thema.

Vermutlich war er so gewöhnt an diese Gegend, die er scheinbar seit Jahren nicht verlassen hatte, dass er mittlerweile Angst vor der Welt außerhalb seines persönlichen Mikrokosmos‘ hatte. Auch seine vielen Bekannten hier, so gern er sie mir als „Freunde“ verkaufte, waren doch größtenteils mindestens 40 Jahre älter als er und hatten wohl kaum die selben Interessen. Er fürchtete sich vor der Außenwelt, vor dem Treffen mit echten Menschen, die ihn vielleicht nicht sofort mit offenen Armen empfingen, weil sie sonst niemanden hatten.

Schließlich gab ich es jedoch auf, aus Angst, Dennis durch mein ständiges Bitten zu sehr zu bedrängen und am Ende vielleicht noch unsere Freundschaft zu gefährden. Aus dem gleichen Grund gestand ich ihm auch nicht, dass ich inzwischen deutlich mehr als Freundschaft für ihn empfand. In den wenigen Wochen, in denen ich ihn kannte, war Dennis zu der wichtigsten Person in meinem Leben geworden.

Ich öffnete mich ihm gegenüber immer mehr, gab mehr und mehr Persönliches von mir preis. Dass ich nicht an Frauen interessiert war, dass ich das Studium nie gewollt hatte, von meiner Angst vor der Zukunft und davor, ewig allein zu bleiben. Dennis hörte zu, bestärkte mich, gab mir Ratschläge.

Schließlich erzählte ich ihm auch von dem Streit mit meinen Eltern, dass ich niemanden mehr hatte und dass ich insgeheim nur wollte, dass alles wieder war wie früher. Als ich ihn fragte, ob ich mich bei meinen Eltern entschuldigen sollte, erklärte er mir sofort, dass ich nichts falsch gemacht hätte und dass ich mich nicht melden und abwarten sollte, bis sie sich entschuldigen.

Trotzdem schien nach diesem Gespräch etwas anders zwischen uns zu sein. Wir trafen uns immer noch regelmäßig, aber Dennis war seltsam angespannt, in anderen Momenten dagegen wirkte er irgendwie abwesend. Obwohl ich mir einredete, dass es irgendetwas anderes sein musste, hatte ich doch das Gefühl, dass es an mir lag. Hatte ich ihm zu viel von mir erzählt? Hatte er Angst, dass ich mich zu sehr an ihn klammern würde, weil er mein einziger Freund war? Langweilte er sich vielleicht einfach mit mir? Gegen ihn kam ich mir immer etwas ungebildet vor, aber es schien ihn vorher nie zu stören.

Unser letztes Treffen fand in seiner Wohnung statt. Draußen tobte der erste richtige Herbststurm des Jahres und peitsche Salven aus Regentropfen gegen die Fenster. Dennis Hemd war schwarz mit schmalen, dunkelblauen Streifen. Als ich die Wohnung betrat, standen die dampfenden Teetassen bereits neben einem Teller Macarons auf dem Tisch. Es war das erste Mal, dass er mit dem Einschenken nicht auf mich gewartet hatte.

Wir nahmen Platz, doch keiner von uns begann das Gespräch. „Du solltest den Tee probieren“, war das Einzige, was Dennis sagte. Doch ich war zu sehr mit ihm beschäftigt. Auch wenn er wie immer lächelte, wirkte er seltsam aufgekratzt und nervös, als ob er etwas Unangenehmes hinter sich bringen müsste. Wollte er mir etwas sagen? Wollte er unsere Freundschaft beenden? Oder empfand er möglicherweise das Gleiche wie ich? War das der Grund für sein eigenartiges Verhalten?

„Geht es dir gut?“, fragte ich. Dennis Lächeln brach für einen Moment. „Ich habe nur schlecht geschlafen. Nimm dir doch bitte etwas!“ Er deutete auf den Tisch. Sein Bein begann zu zucken, was er erfolglos mit seinem anderen Arm zu verbergen versuchte.

Ich streckte meine Hand nach einem der Macarons aus. „Du weißt, dass du mir alles sagen kannst“, sagte ich, während ich Dennis mitfühlend musterte. „Es ist alles bestens, ich- Nein!“

Mit dem letzten Wort sprang er wie ein Wahnsinniger auf mich zu, seinen Arm in einem unheimlichen Tempo nach vorn gestreckt. Ich hörte den Aufprall der Teetasse, bevor sich mein Blick gewendet hatte. Ich hatte nicht hingesehen und musste sie versehentlich mit dem Arm hinuntergestoßen haben. Die Tasse blieb ganz, doch ihr Inhalt ergoss sich weit über den roten Teppichboden.

Dennis verharrte in seiner Position, dann sah er mich an: „Du! Was hast du getan?!“ In seinem Blick und seiner Stimme lag eine solch unerklärliche Wut, dass ich vor Schreck aufsprang und wirre Entschuldigungen stammelte. Ich hob die Tasse auf und zeigte ihm, dass sie noch ganz war, doch das schien ihn nicht zu beruhigen.

Er riss mir die Tasse aus der Hand und sagte, halb zu mir, halb zu ihr: „Ich mache dir neuen Tee, bleib hier. Ich-“ Er schien zu überlegen. „Ich habe ihn von der Nachbarin geholt. Ich mache ihn dort. Ich bringe dir deinen Tee. Du bleibst hier!“ „Soll ich-“, begann ich, doch er unterbrach mich. „Setz dich bitte, ich mache einen neuen Tee!“ Mit diesen Worten stürmte er aus der Wohnung.

Ich konnte mir nicht erklären, was dieser Auftritt zu bedeuten hatte. Ging es um den Tee? Um den Fleck? Tatsächlich hatte er eine beachtliche Größe erreicht. Ich überlegte, wo Dennis in seiner Wohnung Putzmittel oder Handtücher aufbewahren könnte. Ich versuchte die antik aussehenden Kommoden zu öffnen, doch diese schienen entweder zu klemmen oder verschlossen zu sein. Ich zog an jedem Griff bis eine sich schließlich mit einem unangenehmen Knacken öffnete. Offenbar hatte ich das morsche Schloss durch mein Ziehen zerbrochen. Erschrocken wollte ich die Schublade wieder schließen. Wenn Dennis schon wegen eines verschütteten Tees einen regelrechten Anfall bekam, wollte ich nicht wissen, wie er auf die Zerstörung seiner Einrichtung reagierte. Doch bevor es dazu kam blieb mein Blick am Inhalt der Schublade hängen.

Sie war beinahe randvoll mit handbeschriebenen, karierten Seiten. Das allein hätte mich noch nicht zum genaueren Hinsehen bewegt, hätte ich nicht in der oberen Ecke einen Namen gelesen: „Voigt“. In der anderen stand das Datum des Tages nach meinem Einzug. Ich zog das Blatt aus der Schublade und verstand nicht, was ich dort vor mir hatte. Auf der Seite befand sich eine handgezeichnete Tabelle, die mich an einen Stundenplan erinnerte. Um acht Uhr stand die Abkürzung „Vorh. auf“ darin. Zwischen zehn und elf folgte „Akk.“. Später am Abend gab es noch die Einträge „Lic. an“, „Vorh. zu“ und schließlich „Lic. aus“. Ich legte das Blatt zur Seite und nahm das nächste, das ein ähnliches Protokoll zeigte. Unter dem Namen „Melnik“ und einem weiter zurück liegenden Datum fand ich hier neben den Einträgen die offenbar „Vorhänge“ und „Licht“ betrafen die Abkürzungen „Mitt.“ und „Ferns.“. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, dass Dennis vielleicht besessen vom Leben seiner Nachbarn wäre.

Erst als ich eine dritte Seite fand, bekam ich eine Ahnung, was es tatsächlich mit diesen Seiten auf sich hatte. Ich steckte einige der Seiten unter mein Shirt, dann verließ ich die Wohnung. Im Flur kam mir Dennis entgegen. Er hielt eine neue Tasse Tee in der Hand und sein ewiges Lächeln war auf sein Gesicht zurückgekehrt. Ich erklärte, dass ich mich nicht gut fühle und zurück in meine Wohnung gehen müsste. Dennis war alles andere als begeistert. Vehement redete er auf mich ein, doch wenigstens eine Tasse Tee zu probieren. Als ich ablehnte, erklärte er, dass er mir einen Tee gegen meine Beschwerden machen könnte, doch auch das verneinte ich mehrmals. Erst als er merkte, dass er ins Schreien geraten war, hörte er auf und entschuldigte sich verlegen. „Ich hebe die Macarons auf. Sag Bescheid, sobald es dir besser geht!“

Sobald er in seiner Wohnung verschwunden war rannte ich die Treppe hinab in meine Wohnung, schloss die Tür und hakte die Kette ein. Ich rief den Notruf an, nannte meine Adresse und behauptete, ich hätte einen Kampf in der Wohnung nebenan gehört. Dann wartete ich vor dem Türspion, bis ich Polizeibeamte die Treppe hinaufgehen sah. Sie klopften an die Herrn Voigts Tür, erhielten jedoch keine Antwort. Nach mehreren weiteren Versuchen brachen sie die Tür schließlich auf. Ich folgte ihnen, sobald sie die Wohnung betreten hatten.

Die Beamten waren im ersten Moment zu verwundert, um auf mich zu achten. Herrn Voigts Wohnung war aufgebaut wie die Wohnungen von Dennis und mir, nur dass sie fast vollkommen leer war. Im Hauptraum stand auf einem einzelnen Stuhl in einer Ecke ein Akkordeon. Dicke Vorhänge waren vor dem Fenster an einer Art Schiene angebracht. Auf der gegenüberliegenden Seite hatte jemand damit begonnen, die Wand in einem blassen Grün zu streichen. Auf einer ausgelegten Folie standen ein Farbtopf, eine Farbrolle und einige Pinsel.

Erst jetzt machte ich mich bemerkbar. Ich holte die Seiten aus Dennis Schublade hervor und versuchte zu erklären, was ich glaubte, was all das zu bedeuten hatte. Natürlich zweifelten die Beamten an meiner Theorie, doch es reichte aus sie dazu zu bringen, auch die anderen Wohnungen unter die Lupe zu nehmen.

Schon nach der zweiten wussten die Beamten, dass sie Verstärkung brauchen würden.

——————————————————————————————————-

Dennis wehrte sich nicht gegen seine Verhaftung. In dem Moment, in dem er die Polizeibeamten sein Wohnhaus betreten sah, wusste er, dass es vorbei war. Er war vollkommen offen und erklärte detailliert alles was und wie er es getan hatte.

Alles fing an, als Dennis eines Tages den toten Körper seiner Großmutter in ihrem Bett fand. Er stand unter einem solchen Schock, dass er die Wohnung wochenlang nicht verließ. Als die Leiche zu riechen anfing, besprühte er sie zunächst mit Duftspray und als das nicht mehr reichte, umwickelte er sie mit Folie. Er lenkte sich in dieser Zeit mit verschiedenen Tätigkeiten ab, erledigte die verschiedene Haushaltsaufgaben, tätigte über den Computer die nötigen Überweisungen. Dabei fiel ihm auf, dass die Rentenzahlungen wie gewohnt auf dem Konto seiner Großmutter eingegangen waren. Niemand hatte ihren Tod bemerkt. Sie war unsichtbar gewesen, wie so viele Menschen in dieser Gegend. Die Erkenntnis dieser Bedeutungslosigkeit half ihm endlich, den Tod seiner Großmutter zu überwinden. Er zerkleinerte die Leiche und entsorgte sie stückweise im Müll, dann entsorgte er die Einrichtung seiner Großmutter und richtete die Wohnung nach seinen Vorstellungen neu ein. Langsam aber sicher reichte die Rente seiner Großmutter für seine Vorhaben jedoch nicht mehr aus. Er brauchte eine weitere Geldquelle.

So begann er mit seinen Wanderungen durch die Nachbarschaft. Dennis stellte sich vor und gewann durch Tee, Kuchen und freundliche Worte das Vertrauen seiner zukünftigen Opfer. Er erfragte Stück für Stück Informationen, ob sie Gelder bezogen, ob sie Angehörige hatten, erhielt ihre Zugänge oder suchte danach, wenn er allein war. Sobald er ausreichend Informationen hatte, vergiftete er sie und entsorgte die Leichen so wie die seiner Großmutter. Er bezog weiterhin ihre Renten und ließ die Wohnungen über ihre Namen weiterlaufen, während er sie im Inneren völlig umbaute. Die Wohnblöcke wurden zu einer regelrechten Villa für ihn, in der jede Wohnung ein Zimmer mit einem eigenen Zweck darstellte. Einige waren Wohn- und Schlafzimmer, Küche oder Heimkino, andere waren Hobby- oder Lagerräume für Kochzutaten, Werkzeug und Dennis‘ unzählige Bücher.

Natürlich musste er trotz Allem den Anschein erwecken, dass die Wohnungen noch immer bewohnt waren. Deshalb überlegte er sich Routinen für jede einzelne der Wohnungen, bestimmte Geräusche oder Lichtzeichen, individuell für jeden der angeblichen Bewohner. Für die meisten Dinge hatte er spezielle Vorrichtungen, elektrische Schienen für die Vorhänge, Lautsprecher mit Stimmaufnahmen, Zeitschaltuhren für elektrische Geräte. Nur wenige Dinge, wie das Spielen Akkordeons, übernahm er tatsächlich selbst. Er hielt sich ohnehin viel in Voigts Wohnung auf, um die Leiche und die Habseligkeiten des alten Mannes zu beseitigen.

Alle Routinen hielt er in handschriftlichen Zeitplänen fest und lagerte sie in einer verschlossenen Schublade, deren Schloss nur zufällig in dem Moment nachgab, als ich daran zog, einer von zwei Zufällen, die mir das Leben retteten.

Ich will gern glauben, dass ich für Dennis mehr als nur ein weiteres Opfer war. Dass zumindest etwas an der engsten Verbindung, die ich je zu einem Menschen gespürt habe, echt war. Dass er bei unserem letzten Treffen nicht so nervös gewesen wäre, wenn er nicht tief in seinem Inneren so etwas wie Reue gefühlt hätte. Dass er einfach nicht gegen seinen krankhaften Zwang ankämpfen konnte, nachdem er erfahren hatte, wie perfekt ich in sein Profil passte.

Ich war vollkommen allein auf der Welt, niemand würde sich über meine Verschwinden wundern. Ich bekam finanzielle Unterstützung für mein Studium und hatte ihm alles verraten, was er wissen musste, um diese weiter beziehen zu können. Und meine Wohnung war die einzige in unserem Wohnhaus, die ihm noch fehlte.

Vielleicht habe ich deshalb auch einen von Dennis‘ Plänen für mich behalten und nicht an die Polizei weitergegeben. Es hätte ohnehin nichts an seiner Situation geändert. Es ist das dritte Blatt, dass ich aus Dennis‘ Schublade zog, der Plan, über dem mein Name steht und das Datum meines letzten Treffens mit Dennis.

Habs mal vertont. Soll ich den Geschichten neue Bilder geben? Oder willst diese hier behalten?

Das freut mich. 🙂

Die Bilder darfst du gerne verändern.