Das Karibu

Stimmen aus dem Dickicht

ACHTUNG: VERSTÖRENDER INHALT

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem folgenden Text um eine Creepypasta handelt, die verstörende Themen beinhalten kann, wie zum Beispiel Gewalt, Sexualisierung, Drogenkonsum, etc. Creepypastas sind fiktive Geschichten, die oft dazu gedacht sind, Angst oder Unbehagen zu erzeugen. Wir empfehlen Ihnen, diesen Text nicht zu lesen, wenn Sie sich davon traumatisiert oder belästigt fühlen könnten.

„Mein Gott“, murmelte ich vor mich hin, als die ersten Schneeflocken fielen. Sie sammelten sich in wirren Büscheln über der Windschutzscheibe, bevor meine Scheibenwischer sie wegfegten.

Ich wartete schon seit fünfzehn – nein, zwanzig Minuten – in der Einfahrt meiner Schwester. Hätte ich mich entschieden, mit ihr im Haus zu warten, wäre ich jetzt tot, dank ihrer beiden grauen Katzen. Niedliche kleine Teufel, aber eine Katastrophe für meine Nebenhöhlen. Verquollene Augen und ein verstopfter Hals, das war genau das Richtige für mich.

Jedes Jahr zu Weihnachten machte unsere Familie einen Ausflug zur H�

Der vollständige Inhalt ist nur für registrierte Benutzer zugänglich. Um den Jugenschutz zu wahren.

Jetzt anmelden oder registrieren„Mein Gott“, murmelte ich vor mich hin, als die ersten Schneeflocken fielen. Sie sammelten sich in wirren Büscheln über der Windschutzscheibe, bevor meine Scheibenwischer sie wegfegten.

Ich wartete schon seit fünfzehn – nein, zwanzig Minuten – in der Einfahrt meiner Schwester. Hätte ich mich entschieden, mit ihr im Haus zu warten, wäre ich jetzt tot, dank ihrer beiden grauen Katzen. Niedliche kleine Teufel, aber eine Katastrophe für meine Nebenhöhlen. Verquollene Augen und ein verstopfter Hals, das war genau das Richtige für mich.

Jedes Jahr zu Weihnachten machte unsere Familie einen Ausflug zur Hütte meiner Großeltern in den Wäldern von Hope, Alaska, und ich hoffte, den vorhergesagten starken Schneefällen zu entgehen. Da der Führerschein meiner Schwester wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen war, saß ich als Geisel der Zeit da und tippte ängstlich mit dem Finger auf das Lenkrad.

Als meine Mutter mich gebeten hatte, meine Schwester mitzunehmen, hatte ich mich, ehrlich gesagt, von Anfang an davor gefürchtet. Es war nicht so, dass wir uns hassten, wir standen uns nur nicht mehr so nahe.

Nach Jahrzehnten ständiger Streitereien und erbitterter Meinungsverschiedenheiten hatten wir uns voneinander entfernt und unsere Beziehung ging in die Brüche. Ja, wir waren Geschwister, aber es wäre richtiger gewesen, uns als die Überbleibsel dessen zu bezeichnen, was Geschwister einmal waren.

Endlich, wie das Tor zu Walhalla, öffnete sich ihre Haustür und sie kam heraus. Ihr Haar war waldgrün. Das letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, war es noch weiß gewesen. Das Mal davor war es violett.

„Hast du alles?“, fragte ich, als sie auf den Beifahrersitz kletterte.

„Mhm“, antwortete sie, während sie ihre Brille zurechtrückte und ein paar Taschen auf den Rücksitz packte.

Und schon waren wir losgefahren.

Die Fahrt nach Hope dauerte etwa dreißig Minuten und es verging nicht viel Zeit, bis sich die peinliche Stille zwischen uns ausbreitete. Es half auch nicht, dass das Radio in meinem Auto nicht funktionierte und der kaputte AUX-Anschluss dafür sorgte, dass sich der Sound wie ein Krampfanfall angehört hatte.

Als wir die Abzweigung zum Hope Highway erreichten, verwandelte sich die Straße in eine dicke weiße Decke. Zum Glück war die lange Strecke bis zur kleinen Gemeinde Hope an Heiligabend kurz und menschenleer. Die Hütte lag versteckt in einer Festung aus Bäumen, acht Kilometer abseits der Hauptstraße.

Als ich um die Ecke bog, riss meine Schwester das Fenster auf, zog einen Stummel heraus und zündete ihn mit ihrem Feuerzeug an. „Willst du einen Zug?“, fragte sie.

Der Schnee knirschte unter uns. „Nicht, während ich fahre.“

„Es ist ein gerader Weg. Wir sind praktisch schon da.“ Sie nahm einen Zug und pustete ihn aus dem Fenster.

„Ich will mich nur auf das hier konzentrieren, okay?“

Sie schnaubte und schob ihre Brille hoch. „Wenn du so besorgt bist, solltest du vielleicht ein bisschen langsamer werden.“

Das war der Schlag, ein Köder, um mich in einen weiteren Konflikt zu locken. Aber ich wollte nicht anbeißen, nicht dieses Mal. Sie konnte damit leben, dass wir schneller ankamen.

Die Fahrt war fast vorbei, und bald würde ich in einem warmen Wohnzimmer sitzen, die Füße hochlegen, einen Eierlikör in der Hand und Bobby Helms‘ Jingle Bell Rock in der Luft. Ich konnte schon hören, wie Onkel Jed einen seiner plumpen Witze rezitierte: Warum hat der Weihnachtsmann so einen großen –

„Junge!“, schrie meine Schwester, stieß mir einen Finger in die Seite und lenkte meine Gedanken zurück auf die Windschutzscheibe.

Das Auto hatte gerade die Kurve um den dichten Pfad geschlagen. Der große Körper eines Rentiers stand uns im Weg. Mit weit aufgerissenen, leeren Augen rührte es sich nicht, als die Fernlichter es entdeckten. In meiner Panik drehte ich die Räder und wich verzweifelt aus. Das Auto drehte sich in einer feinen Spritzdecke auf die Seite.

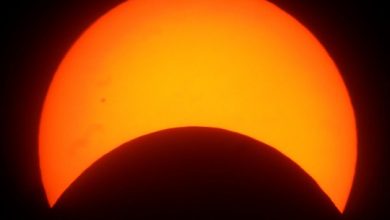

Das Rentier, auch Karibu genannt, blieb stehen, selbst als die Stoßstange nur wenige Zentimeter von seiner Nase entfernt war.

Abseits des Hauptweges kamen wir knirschend zum Stehen. „Mein Gott“, seufzte ich erleichtert, „haben wir es getroffen?“

„Nein“, sagte meine Schwester und lehnte sich aus dem Fenster, um nachzusehen, während sie eine weitere Rauchwolke ausatmete.

Ich drehte das Lenkrad zurück und drückte aufs Gas. Die Räder quietschten und wirbelten Schneematsch auf, bewegten sich aber keinen Zentimeter.

„Perfekt“, stöhnte ich und klappte den Sitz aus, um ihn zu überprüfen. Die beiden Vorderreifen waren mit schwarzem Schneematsch bedeckt und praktisch von einem Schneehügel verschluckt.

Ich trat dagegen und versuchte, die eisigen Ablagerungen von den Reifenprofilen und unter den Radkästen zu entfernen. Als mir das zu anstrengend wurde, kratzte ich den Schnee mit den Fingern ab, als ich ausstieg.

„Verpiss dich, Prancer“, hörte ich meine Schwester in Richtung der dunklen Silhouette des Rentiers rufen, dessen Geweih wie knorrige Finger nach den Baumwipfeln griff.

Dann gab sie ein erschrockenes Kläffen von sich, gefolgt von einem „Was zum Teufel?“

Ich blickte aus dem Dickicht des Schnees auf.

Das Rentier stand jetzt auf seinen beiden Hinterbeinen aufrecht. Es sah seltsam aus, wie eine alberne Karikatur aus einem Kinderbuch. Aber da draußen, in der Stille des Waldes, war es ein unheimliches Bild. Die Art und Weise, wie seine vage Gestalt auf nur zwei Beinen stand, wirkte fast wie ein Mensch. Aus irgendeinem Grund wurde mir dann klar, dass es keinen Schwanz besaß.

Sein muskulöser Hals neigte sich zur Seite und stieß einen gellenden Schrei aus – ein jämmerliches Quietschen, bei dem Metall auf Metall schlug.

Meine Beine waren wie Eisskulpturen, die mich an Ort und Stelle festhielten, als der Schrei zu einer Folge von nassen Grunzlauten verstummte. Das Rentier sank in seine ursprüngliche Haltung zurück und stampfte schwer auf. Weiße Dampfschwaden und Rotzfäden quollen aus seinen Nasenlöchern.

Ich war kein Jäger, aber es brauchte nicht viel, um zu erkennen, wann ein wütendes Tier zum Angriff überging.

Ich sprang auf den Fahrersitz, riss die Tür auf und schlug sie zu, als mich der dumpfe Aufprall der Hufe erreichte. Das Geweih kratzte an der Tür, als sein großer Körper praktisch über die Stelle flog, an der ich gerade noch gestanden hatte. Schnell, sehr schnell.

Meine Schwester schrie auf, als sich der große Körper wieder umdrehte und erneut auf uns zustürmte, wobei er diesmal die Scheinwerfer zerschmetterte und uns in Dunkelheit tauchte.

„Jetzt mach schon!“, brüllte meine Schwester mir ins Ohr.

„Ich versuche es ja, verdammt noch mal!“, zischte ich.

Die Räder drehten sich hilflos weiter. Wir saßen in der Falle.

Die Kreatur griff erneut an und schlug dieses Mal das Fenster ein. In der Nähe des Kopfes meiner Schwester bildete sich ein Spinnennetz aus Rissen.

Ich suchte nach irgendetwas – buchstäblich nach allem -, das ich als Waffe benutzen konnte. Ich war nie wirklich ein Waffennarr, aber in diesem Moment hätte ich mir den Kopf rasiert und wäre den säkularen Mönchen beigetreten, wenn ich dafür auf der Stelle eine Glock in der Hand gehabt hätte.

Nachdem das Auto noch einmal durchgerüttelt worden war, schien das Rentier schließlich das Interesse zu verlieren und verschwand zwischen den Bäumen.

Nachdem wir etwas Zeit zum Durchatmen und Nachdenken gehabt hatten, riefen wir unseren Vater an und erzählten ihm von der Situation. Er wollte mit seinem Pickup vorbeikommen und uns aus dem Schlamassel befreien.

Ich schaute zu meiner Schwester hinüber, die lange und gleichmäßige Atemzüge zwischen ihren Fingern machte. „Geht es dir gut?“, fragte ich.

„Was denkst du denn?“, brummte sie. „Ich habe dir gesagt, du sollst langsam sein.“

Noch ein Vorwurf, und dieses Mal wollte ich ihn nicht gelten lassen. „Willst du dich nützlich machen?“, schrie ich. „Geh da raus und schieb! Nein? Dann halt die Klappe! Ich brauche das jetzt nicht.“

Sie sagte nichts mehr und ich tat es ihr nach und kehrte wieder in das Schweigen zurück, dem unsere Beziehung verfallen war. Je früher Dads Scheinwerfer in der Ferne auftauchten, desto besser.

Plötzlich kurbelte sie das Fenster herunter.

„Was machst du da?“, fragte ich.

„Sssh.“ Sie schürzte ihre Lippen. „Hör einfach zu.“

Ich lachte und wartete, und tatsächlich, das Geräusch erreichte auch mich. Es war die leise Stimme eines kleinen Mädchens, die von draußen kam.

„Irgendjemand“, wimmerte es, „ich habe mich verirrt. Bitte hilf mir – ich habe mich verlaufen.“

Meine Schwester schloss die Tür auf und deutete an, sie zu öffnen.

Ich griff nach ihrem Handgelenk.

„Was machst du da?“, schnauzte sie. „Da draußen ist jemand.“

„Warte doch mal! Das ist doch eigenartig, oder nicht?“

Die Stimme wimmerte weiter, erstickte zwischen Schluchzern und flehte darum, dass jemand, irgendjemand, ihr helfen möge. Mir gefiel nicht, wie sie sich ausdrückte. Der gleiche langgezogene Ton zwischen den Worten, die gleichen weinerlichen Geräusche, als ob jemand auf die Wiederholungsfunktion eines Lautsprechers drückt. Irgendetwas stimmte nicht, und meine Instinkte zogen links und rechts rote Fahnen hoch.

Dann sah mich meine Schwester an, und ihr Gesichtsausdruck verzerrte sich zu einem Schock. Sie warf sich zurück und drückte beide Schultern gegen die Innenverkleidung. Dinge, die sich wie Worte anhörten, sprudelten aus ihr heraus, aber sie brachte es nicht ganz aus ihrer Kehle heraus.

Ich wandte mich um und erblickte das Wesen, das mich ansah. Es hatte das Gesicht eines Mannes, umgeben von dem gesprenkelten Fell eines Karibu-Körpers. Die Haut besaß eine mumifizierte braune Farbe und war eng um seinen langen Schädel gewickelt wie altes, faltiges Leder.

Schneeflocken landeten auf seinen großen, ausdruckslosen Augen und verschmolzen mit den dunklen Membranen seiner Pupillen. Es umkreiste das Auto, wippte mit seinem Geweih und beschlug die Scheiben, als es hineinspähte.

Mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Ich schaute meiner Schwester in die Augen und konnte vor lauter Unglauben nichts mehr sagen.

Ich hätte nach meinem Handy greifen sollen. Ein Foto schießen. Ein Video aufnehmen. Irgendetwas. Aber meine Gedanken waren durcheinandergeraten.

Dann stieß es denselben schrecklichen Schrei aus, aber ich sah nicht, wie sich seine zusammengepressten, verzogenen Lippen öffneten. Das Geräusch kam aus seinem Hals …

Kleine, fleischige Öffnungen, die wie Münder aufklafften, verwandelten das hohe, schrille Geräusch in den nachgeahmten Schrei eines kleinen Mädchens. „Hilf mir – ich habe mich verirrt. Hilf mir!“

Die Scheinwerfer erhellten die Gegend. Der Pickup meines Vaters kam in Sicht und bahnte sich seinen Weg den Pfad hinunter. Das Rentier, oder was auch immer es war, rannte davon und verschwand wieder im verschneiten Dickicht.

Niemand glaubte uns. Warum sollten sie auch? Wenn mir jemand diese Geschichte erzählt hätte, wäre ich davon ausgegangen, dass er auf irgendeinem verrückten Psychedelikum war. Aber die Realität, die ich sah, war kalt und ich kann sie bis heute nicht ganz verdauen.

Anstatt in dieser Nacht zu schlafen, recherchierten meine Schwester und ich und stießen dabei auf den Mythos der Skinwalker – eine Art Wesen, die Stimmen nachahmen und sich als Tiere tarnen können, dessen Haut sie trugen, um Menschen in die Wälder zu locken. Nachdem ich andere Berichte gelesen hatte, gab es für mich keinen Zweifel mehr daran, was wir da draußen gesehen hatten.

In dieser Nacht starrte ich immer wieder aus dem Fenster und überprüfte den Hof, um zu sehen, ob ich das lederne Gesicht von der Baumgrenze aus sehen würde.

Weder ich noch meine Schwester haben diesen Ausflug je wieder gemacht, sehr zum Verdruss meiner Familie. Aber es gab einen Silberstreif am Horizont.

Wir standen uns noch nie näher.

Original: Michael Page

Bewertung: 0 / 5. Anzahl Bewertungen: 0

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

Meldung eines Inhalts

Sie müssen eingeloggt sein, um Inhalte melden zu können. Hier sind die Gründe, warum ein Account notwendig ist:

- Verantwortungsbewusstes Melden.

- Nachverfolgbarkeit: Meldungen von eingeloggten Benutzern sind einfacher zu verfolgen und zu überprüfen.

- Schutz vor Spam: Reduziert das Risiko von Spam oder automatisierten Bot-Meldungen.

- Kontext und Vollständigkeit: Ermöglicht es, den vollständigen Kontext der Geschichte zu erfassen.

Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich.